~渋沢栄一翁と尾高惇忠翁の孫である尾高鮮之助さんは、1931年10月からおよそ1年をかけて、東南アジア、インド、パキスタン、アフガニスタンなどで調査を行い、約2,000枚の写真を残しています。~

(尾高惇忠生家)

渋沢栄一翁と論語の里 ボランティアの会の理事「蛭川隆司(ひるかわ たかし)」さんは、「尾高惇忠生家(深谷市指定史跡)」でのボランティアガイドをはじめ、「論語の里まち歩きツアー」でのガイド、「旧渋沢邸『中の家』で季節のおもてなしイベント」、「論語教室(全10回連続講座)」など、深谷の地で生まれた偉人たちのすばらしい志を、次世代につなげるための活動を積極的になさっています。

※蛭川隆司さんの活動については、こちらの記事もご覧ください。

https://www.toyahachi.com/20210714/

先日、深谷市にある尾高家に関係する蔵のお手伝いをさせていただきました。尾高惇忠や渋沢栄一が深谷の地で息づいていた時代を偲び、蔵への深い感謝の念がわき上がりました。

※フランスのアート誌へ掲載された尾高浩羽先生の作品についてはこちらの記事をご覧ください。

蔵のお手伝いをさせていただいたとき、美術研究家・尾高鮮之助さんが残された貴重な品物を見せていただきました。以下に、尾高鮮之助さんが残された約2,000枚の写真について紹介させていただきます。

◆美術研究者・尾高鮮之助(おだか せんのすけ)さんについて

(1901~1933年)

尾高鮮之助(おだか せんのすけ)さんは、尾高惇忠翁と渋沢栄一翁の孫にあたります。

父・尾高次郎氏が第一銀行の釜山や仁川の支店長をしている時に、朝鮮で生まれました。第一高等学校を経て、1926年、東京帝国大学文学部哲学科(美学)を卒業。1928年、美術学校附属の「美術研究所」(現在の「東京文化財研究所」)設立時の職員となります。

鮮之助さんは1931年10月からおよそ1年をかけて、東南アジア、インド、パキスタン、アフガニスタンなどで調査を行い、詳細な日記5冊、調査ノート1冊、写真フィルム約2,000枚、数千フィートの16ミリフィルムなどを残しています。帰国後、現地調査の成果の整理やインド・中国美術の本格的な研究に取り組み始めていた矢先、1933年、急性肺炎のため若くして33歳で亡くなりました。

★現在、尾高鮮之助さんが残した貴重な約2,000点もの写真資料は、「尾高鮮之助調査撮影記録」として、東京文化財研究所のウェブサイトで公開されています。

東京文化財研究所様Webサイト:

https://www.tobunken.go.jp/materials/odaka

尾高鮮之助さんが残された撮影記録は、今では見ることができなくなった大切な文化財や人々の暮らしを、後世に伝える宝物となっています。

たとえば、アフガニスタンのバーミヤンの大仏という巨大な仏像は、2001年にタリバンによって破壊されてしまいました。しかし、鮮之助さんが撮影した写真は、その壮大な姿を今でも伝えています。

鮮之助さんは、他の地域でも、戦争や紛争、火山や地震等で失われた貴重な遺産を記録し、それを残してくれました。撮影された写真は、遺産の貴重な記録として大変重要です。鮮之助さんが撮影した写真があったことで、失われた姿を偲ぶ手がかりとなっています。

◆バーミヤンの大仏(アフガニスタン)

(5~6世紀頃)

尾高鮮之助さんは、1932年に日本の研究者として初めてアフガニスタンのバーミヤンを訪れた人物です。

「バーミヤンの大仏」は、アフガニスタンのバーミヤン渓谷にあった6世紀に造られた巨大な仏像群の一つで、シルクロードの重要な拠点に位置していました。主に高さ約55メートルの「西大仏」と高さ約38メートルの「東大仏」があり、砂岩の崖を直接彫って造られました。(※奈良の大仏の高さは15メートルです。)

2001年にタリバン政権により破壊されましたが、国際社会はその保護と復元に取り組んでいます。バーミヤンの大仏は、仏教美術とシルクロードにおける東西文化交流の象徴として、重要な文化遺産です。

→尾高鮮之助さんの調査撮影記録(アフガニスタン・バーミヤン)

※東京文化財研究所様の動画「バーミヤーンへの道」(3分)はこちらをご覧ください。

https://www.tobunken.go.jp/image-gallery/movie/bamiyan.mp4

◆ワット・マハタート(タイ・アユタヤ)

(14世紀)

タイのアユタヤにおいて重要な寺院の一つとされているのが「ワット・マハタート」です。

アユタヤ王朝初期の頃の遺跡です。ここで特に有名なのはガジュマルの木の根元にある仏頭です。ビルマ軍によって切り落とされた仏像の頭が木の成長とともに根元にとり込まれ、現在の姿となったと伝えられます。

◆ワット・プラ・シー・サンペット(タイ・アユタヤ)

(1448年)

「ワット・プラ・シー・サンペット」は、タイのアユタヤにある歴史的な寺院で、1448年にボーロマトライローカナート王によって建立されました。寺院には、3つの大きなチェーディー(仏塔)があり、これはアユタヤ王朝の三人の王の遺骨を収めるために建てられました。

また、かつて本堂には、16世紀に鋳造された巨大な仏像「プラ・シー・サンペット仏」が安置されていましたが、1767年のビルマ軍によるアユタヤ侵略の際に破壊されました。

1991年にはアユタヤ歴史公園一帯がユネスコの世界文化遺産に登録されました。

内陸の交易地として栄え1351年から約400年続いた「アユタヤ王朝」の建築がそのまま見ることのできる貴重な遺跡です。

◆ボロブドゥール寺院(インドネシア・ジョクジャカルタ)

(8世紀後半)~世界三大仏教遺跡~

◆「ボロブドゥール寺院」は、カンボジアのアンコールワット、ミャンマーのバガンとともに「世界三大仏教遺跡」のひとつに数えられています。780〜825年ごろに中部ジャワを支配していたシャイレーンドラ朝の王によって建造されました。王家の支配は長く続かず、9世紀にはヒンドゥー教を信仰する古マタラム王国のサンジャヤ家に実権が移行しました。その後、920年のムラピ山の大噴火やイスラム勢力の台頭によって、ボロブドゥールは密林に埋もれ、忘れ去られてしまいました。

◆ボロブドゥール寺院には内部空間がなく、参拝するお堂も存在しません。

これは、古来ジャワ島では山を信仰する文化があったためで、ボロブドゥールは自然の山を覆うようにして作られました。920年にムラピ山の大噴火によりボロブドゥール寺院は火山灰に覆われましたが、ムラピ山は単に被害を与えるだけでなく、寺院建設の際にはムラピ山の火山岩が使用されました。

◆1991年、「ボロブドゥール寺院」と、「パウォン寺院」、「ムンドゥッ寺院」は、「ボロブドゥール寺院遺跡群」として世界遺産に登録されました。これらの寺院が一直線(ボロブドゥール ‐ パウォン ‐ ムンドゥット)に並んでいることから、この地域にはこれらを含む多数の寺院群からなる「巨大な仏教複合構造物」が存在していた可能性が推測されています。

◆ボロブドゥール寺院には、仏教の教えを説く1,460面に及ぶレリーフが回廊に続いています。レリーフには、天神や羅刹、インド神話に登場する伝説の鳥獣など多数が登場しています。

◆ボロブドゥール寺院は、イギリスのラッフルズ提督(シンガポールの創設者)らによって、1814年に再発見されました。20世紀にはオランダとユネスコによる大規模な修復が行われ、1991年に世界文化遺産に登録されました。

◆ボロブドゥール寺院は、仏教の宇宙観である「三界の思想」に基づいて設計されています。下の階層は「人間の欲望」を示し、中間の層は物質的な世界を超えた「精神的な段階」を表しています。そして、最上部には「悟りの境地」を象徴する「ストゥーパ」があります。このように、ボロブドゥール寺院は瞑想や巡礼を通じて悟りへの道を導く手助けをしています。

→尾高鮮之助さんの調査撮影記録(インドネシア・ボロブドゥール)

◆プランバナン寺院群(インドネシア・ジョクジャカルタ)

(9世紀)~ヒンドゥー教の三大神を祀る~

◆「プランバナン寺院」は、古マタラム王国の王によって9世紀に建設されたヒンドゥー寺院です。

サンジャヤ家のピカタン王と「ボロブドゥール寺院」を築いたシャイレーンドラ朝の結婚を記念して始まりました。ピカタン王はヒンドゥー寺院とともに仏教寺院の保護にも努め、2つの宗教が共存していました。

◆しかし、920年代のムラピ山の噴火や疫病の蔓延、さらに10世紀末のイスラム教の台頭により、ジャワ島の宗教・政治的中心が移り、ヒンドゥー教寺院の重要性が低下しました。その結果、プランバナン寺院は放置され、密林に覆われて忘れ去られました。16世紀の大地震によって、完全に倒壊したとされています。

◆その後、プランバナン寺院は、19世紀に「ボロブドゥール寺院」と同じくラッフルズの調査隊によって再発見され、1930年代から修復が進み、1991年に世界文化遺産に登録されました。

◆三大神(トリムルティ)を祀る寺院

~ヴィシュヌ(維持)・シヴァ(破壊)・ブラフマー(宇宙の創造)~

◆プランバナン寺院は「ヒンドゥー教の三大神」に捧げられたもので、東を正面にして中央にシヴァ堂(シヴァ神)、北にヴィシュヌ堂(ヴィシュヌ神)、南にブラフマー堂(ブラフマー神)が並んでいます。三大神の祠堂の前には、それぞれの神の乗り物を祀る祠堂が並んでいます。

◆「シヴァ堂」内には、四方の側室4室と、中央部にある主室1室からなる5つの部屋があります。

南の側室には「アガスティヤ像」(シヴァの化身)、西の側室には「ガネーシャ像(シヴァの息子)」、北の側室には「ドゥルガー像」(※シヴァの妻、寄り付けぬ者の意)安置されています。

※ドゥルガーの化身は「ランダ」といわれます。

◆三大神の祠堂には、ヒンドゥー教の叙事詩『ラーマーヤナ』および『マハーバーラタ』の物語を伝える浮彫り(レリーフ)があります。物語の浮彫りは、3基の祠堂の回廊の欄干の壁面に沿って刻まれています。

※欄干の壁面に描かれている説話は、左から右に進むように描写されています。物語は「東の正面入口」から始まり、参拝者は左に向かって祠堂の回廊を時計回りに周回します。これは聖所を右手にしながら時計回りに移動する巡礼者の右回りの儀礼(プラダクシナ)に従っています。

『ラーマーヤナ』の物語は、シヴァ祠堂の欄干から始まり、ブラフマー祠堂まで続きます。また、ヴィシュヌ祠堂の欄干には、『マハーバーラタ』の物語を描いた浮彫りの壁面があります。チャンディ・プランバーナン シヴァ寺院廻廊浮彫 廻廊壁面にはラーマーヤナを主題とした浮彫が施されていて、その初めから終わり近くまでの物語が図解されている。この図はその一場面である。

→尾高鮮之助さんの調査撮影記録(プランバナン寺院 シヴァ祠堂・レリーフ等)

→尾高鮮之助さんの調査撮影記録(インドネシア・ジョクジャカルタ)

◆東南アジア・西アジアにおける仏像・石像の破壊と歴史

アフガニスタン、カンボジア、タイ、インドネシア、インドには、多くの素晴らしい仏像や石像があります。しかし、これらの文化遺産の中には、過去の軍事紛争や宗教的破壊で傷つけられたものもあります。

【歴史的な仏像・石像破壊の事例】

1.アフガニスタン・バーミヤンの大仏(6世紀後半~7世紀前半)

バーミヤンの大仏は、2001年にイスラム教の過激派であるタリバンによって爆破されました。この行為は、彼らの政権が国際的な承認を得られなかったことや、アメリカの制裁強化に対する不満、さらには偶像崇拝を否定する目的があったとされています。

2. カンボジア - アンコール遺跡(9~15世紀)

(1)ジャヤヴァルマン8世による仏像の破壊

ジャヤヴァルマン7世(在位:1181年-1218年)は、仏教(特に大乗仏教)を国家宗教として採用しました。彼は多くの仏教寺院や仏像を建設し、アンコール遺跡群の中でもアンコールトムの「バイヨン寺院」などの主要な仏教建造物を残しました。しかし、ジャヤヴァルマン8世(在位:1243年-1295年)の治世になると、彼が仏教からヒンドゥー教に改宗したことで、アンコール遺跡群の多くの仏像が破壊され、仏像の首が切り取られました。

(2)ポルポト派による略奪

カンボジアではポルポト政権の時期、特に1970年代後半から1979年にかけて、アンコール遺跡から多くの仏頭が略奪され、売買されました。ポルポト派は、文化的な遺産を無価値化し、その精神的な支持基盤を破壊することを目的としていました。

3. タイ・アユタヤ王朝時代(14~18世紀)

アユタヤには、首のない仏像の胴体だけが多く残されています。

アユタヤ王朝は近隣諸国との争いが絶えず、初期はクメール、その後は北方のチェンマイ、16世紀中頃からはビルマ(現ミャンマー)と戦っていました。

そして、1767年、ビルマ軍によって侵略され、その417年という長い歴史に幕を閉じました。

この時、ビルマ軍がアユタヤの多くの仏像の首を切り落とたといわれています。

こうした事例は、東南アジアや西アジアにおける文化遺産の大きな損失を示しています。

アフガニスタンのバーミヤンの大仏や、カンボジアのアンコール遺跡、タイのアユタヤ遺跡は、多様な信仰と文化の交流を示すとともに、戦争や宗教的な対立によってこれらの文化遺産が損なわれた歴史でもあります。

◆インドネシアの多様な宗教と文化の共存

【インドネシアでのイスラム教】

インドネシアは、国民の約87%がイスラム教徒であり、世界最大のイスラム人口を有する国です。

インドネシアには、13世紀頃からイスラム教が伝わり、スンダ海峡を通じてイスラム文化が根付いていきました。モスクでの礼拝や「ラマダン」などの教えが、日常生活に溶け込んでいます。

【バリ島の宗教】

バリ島では人口の83%がヒンドゥー教徒です。バリ島では、8世紀頃にヒンドゥー教が伝わったと考えられています。

ヒンドゥー教が伝わる際に、土着の宗教(古来の神々への信仰・自然崇拝・アニミズム)と結びつき、バリ独自のヒンドゥー教が生まれました。このバリ島のヒンドゥー教は、「バリ・ヒンドゥー」と呼ばれます。バリ・ヒンドゥーでは、すべての物や至る所に神々や精霊が宿るとされ、バリの人々は日常生活の中で頻繁に感謝や祈りを捧げ、お供え物を捧げています。

【インドネシアでのキリスト教】

16世紀にポルトガル人が来たことで、キリスト教が広まりました。特に、マルク諸島やパプア州など東部地域で広く信仰されており、全人口の約10%がキリスト教徒です。クリスマスなどの祝祭は、キリスト教文化の浸透を示しています。

【憲法で認められている多様な宗教と信仰の自由について】

インドネシアでは憲法によって多様な宗教と信仰の自由が認められ、保障されています。

(※公式に認められている宗教はイスラム教、プロテスタント、カトリック、ヒンドゥー教、仏教、儒教の6つで、無宗教は基本的に認められていない点が特徴です。)インドネシアでは、異なる宗教の信者同士が互いの信仰を尊重し合う文化が根付いています。

※インドネシアでは、仏教やヒンドゥー教からイスラム教への移行の過程で、仏像や石像の破壊はほとんど見られませんでした。これは、イスラム教が商人や宗教指導者による交易を通じて平和的に広まり、宗教的な寛容と共存が強調されてきたためです。その伝統が現在にも受け継がれ、憲法で宗教の多様性と信仰の自由が認められています。

また、インドネシアでは500以上の言語が話され、300以上の異なる民族が暮らしており、宗教や民族の文化が融合した豊かな伝統文化が息づいています。

(インドネシアの多様な伝統文化)

インドネシアでは宗教や言語、民族だけでなく、文化も多様性が特徴です。

バリ島の「ケチャ」はヒンドゥー教の叙事詩を描く舞踏劇です。「ランダ・バロン」(悪霊の女神・ランダと善の精霊・バロンの対決を描いた儀式)から派生したもので、男性たちが円形に並んで「チャッ、チャッ、チャッ」と叫びながら物語を演じます。バリ・ヒンドゥー教の信仰や土着の伝承が色濃く反映されています。

(※ランダは「悪・死・破壊」の象徴で、シヴァ神の破壊的側面ドゥルガーとされ、各村にあるダラム寺院近くの「墓地」に住むとされます。バロンは「善・生命・秩序」の象徴で、村を守る霊的存在です。ランダとバロンは善悪の対立を象徴し、バリ島の舞踊劇でその戦いが描かれます。ランダは、「鬼子母神(きしもじん)」のバリ化した姿とも考えられています。)

「ガムラン」は、ジャワ島とバリ島の打楽器アンサンブルです。銅鑼、太鼓、メタロフォンなど、様々な楽器の音色が重なり合う独特の音楽です。元々は宮廷や寺院の儀式で演奏されていましたが、次第に一般にも広まっていきました。

「ワヤン・クリ」は、ヒンドゥー教の叙事詩『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』を題材にしたインドネシアの伝統的な影絵芝居です。その起源はインドにあり、古代インドの影絵劇がインドネシアに伝わりました。

ワヤンは多くの宗教的儀式や祭りに組み込まれており、神々への祈りや先祖への感謝の意を表すために上演されます。ワヤンの上演はガムランの音楽に合わせて行われます。ガムランの音楽と声が物語を引き立て、演者が人形を操りながらストーリーを展開します。

また、インドネシアの文化には「ブラックマジック」と「ホワイトマジック」の信仰も根付いています。ブラックマジックは、悪意を持って使われる呪術や魔法で、主に悪霊や呪いに関する信仰が含まれます。一方、ホワイトマジックは、善意や癒しを目的とする呪術や魔法で、祝福や保護を求めるために用いられます。これらのマジックの文化は、特にジャワ島やバリ島などで見られ、地域の伝統や習慣に深く結びついています。

◆不可視の科学としての「マジック」について

「マジック」の語源は、アラビア語で「イルム(知識)」を意味します。インドネシアのバリ島の土着文化では、マジックは目に見えない力の領域を扱う「知識や技術」のことであり、見えない力を扱う「不可視の科学」でもあります。見えない力や領域をコントロールするためには「高度な知性」が必要とされます。医者もこの見えない力を扱うため、マジックを扱う人(ドゥクン・バリアン)と見なされてきました。マジックは一般に邪悪なもの、オカルト等として認識されますが、実際には高度な知性によって実践されるものであり、特にジャワ島やバリ島では歴史的・文化的背景に根ざした重要な役割を果たしてきました。)

※(参考)2010年に公開されたジュリア・ロバーツさん主演の映画『食べて、祈って、恋をして(Eat Pray Love)』では、バリ島のウブドがロケ地として使用されました。映画には、ウブドの伝統的なバリアンであるイ・クトゥッ・リエール(I Ketut Liyer)さん( ? ~ 2016年)ご本人は出演していませんが、彼のご自宅が撮影場所として使用されたことでその名が広まりました。映画内で登場するインドネシアのバリ島の占い師は、クトゥ・リエールさんをモデルにしたキャラクターで、主人公リズにとって重要な精神的な導師としての役割を果たしています。(映画の予告編動画はこちらへ)

「ガルンガン」は、善であるダルマが悪であるアダルマに勝利したことを祝う記念日で、210日ごとに行われます。この日は、神々や祖先の霊、自然霊が地上の寺院に降り立つとされており、祖先の霊が帰ってくるという点で日本のお盆に似た祭礼です。ガルンガンの日には、家の前にペンジョールと呼ばれる竹の柱が立てられます。この柱にはヤシの葉、米、果物、花などが飾り付けられます。ペンジョールは天と地をつなぐ「龍」を象徴しているという説と、「山(聖地)」を象徴しているという説があるそうです。バリの土着信仰では、山は神々が住む聖地とされており、特にアグン山はバリ島の信仰の中心であり、最も神聖な場所と考えられています。ガルンガンの期間中、どの村でも悪霊を鎮めるために「バロン」の練り歩きが行われます。

インドネシアの多様な文化は、相互尊重と共存の精神を体現しています。

(※以前、インドネシアにて撮影した戸谷充宏の写真です。)

1994年8月撮影

◆インドネシアにて、世界最古の物語性のある洞窟絵画が発見

(※2017年に発見、2024年に世界最古であることが判明)

インドネシアの「スラウェシ島」で発見された洞窟絵画が、最も古い「芸術作品」であることが判明しました。

研究によれば、南スラウェシ・マロス県の「カランプアン洞窟(Leang Karampuang)」で見つかったこの絵画は、約5万1000年前のもので、大きなブタを3人の人間と思われるものが取り囲む狩猟シーンが描かれています。

科学誌「ネイチャー」に発表された論文によると、新たなレーザー技術で年代測定を行い、これが「5万年の壁を越えた」初の証拠だとされています。洞窟絵画の状態が悪いため、詳細は不明ですが、描いた人々は東南アジアからオーストラリアに渡った最初の人類集団である可能性があります。

(※人類による最古の描画は、南アフリカのブロンボス洞窟で発見された小石片に描かれた約10万年前のハッシュタグのような記号とされています。)

◆尾高浩羽先生の作品「石畳の味」誕生秘話

~インドネシアでの特別な時間~

尾高浩羽先生の水墨画の作品には、『石畳の味』という「世界の味」シリーズの一つがあります。この作品は、ブリュッセル(ベルギー)の石畳の上にビールの空き瓶とグラスを並べたもので、障子紙と淡墨の技法を用いて光やガラスの質感を独創的に表現しています。

『石畳の味』が生まれた経緯を綴った先生のコラム「一枚の絵誕生物語」(雑誌『神楽』7号、2023年3月発行)では、インドネシアでの経験が非常に重要だったことが述べられています。インドネシアでの個展開催に向けた特別な時間が、現地から多くのインスピレーションを受け、新たな創造力を引き出すきっかけとなったとのことです。

※『神楽(7号)』(編集発行:永野拓氏、2023年3月1日)より

【※インドネシアの「布」のちからについて】

・ジャワ島の「バティック(Batik)」についてはこちらの記事もご覧ください。

・「イカット(Ikat)」や、インドネシアの島々のさまざまな伝統儀式についてはこちらの記事をご覧ください。

◆"アジール”と渋沢栄一翁

●インドネシアは、アジールの国と呼ばれます。この国には、日本では懐かしい聖域がまだ満ちており、神々との交流や神聖さ、多様な文化が共存し、自由な精神が息づいています。

●インドネシアにヒンドゥー教を伝えたインドもまた、多様な神々が生きており、豊かな精神文化が根付いています。

●澁澤龍彦氏は、渋沢栄一翁の一族の中で特に芸文に造詣が深い「東の家(ひがしんち)」の8代目当主です。

龍彦氏は、東京大学文学部フランス文学科を卒業後、マルキ・ド・サドや、ジャン・コクトーらの作品を翻訳するかたわら、独自の幻想小説、エッセイなど幅広いジャンルで執筆活動を展開しました。その多様な文学活動は、日本の文化に豊かな彩りを加えました。

1987年に澁澤龍彦氏は、遺作となる幻想小説『高丘親王航海記』を執筆しています。

仏法を求めて老齢で入唐した空海の十大弟子のひとりである主人公・高丘親王がインドに向かう小説です。

「親王がはじめて天竺という言葉を耳にして、総身のしびれるような陶酔を味わったのは、まだほんの七つか八つのころだった」という冒頭部分がその感動を物語っています。

澁澤龍彦氏はインドに向かう小説を書き、主人公と共に天竺(インド)というエキゾチックで未知の世界に夢を託し、魂を揺さぶる体験を描写しました。

●三島由紀夫氏は、澁澤龍彦氏について「この人がいなかったら、日本はどんなに淋しい国になるだろう」と述べています。

●また、養老孟司氏は、 『ちくま日本文学018 澁澤龍彦』の解説「オブジェと化した肉体」の中で、 「現代における十八世紀の復権、すなわち博物学の復権は、構造主義にまず現われる。わが国では荒俣宏や南方熊楠論の流行がそれであろう。澁澤氏はいわば、その先駆者と言ってよい。(中略)澁澤氏の作品の中では、たしかに身体がオブジェと化している。これらの作品を読むうちに、私はまず、芥川を想いだし、続いて三島由紀夫を想起する。(P459~462)」と述べています。

養老孟司氏は、澁澤龍彦氏の文学に「博物学的な視点」が存在すると洞察しています。澁澤氏の作品は、単なる物語の「筋書き」に頼ることなく、人間の多様な存在を深く観察し、理性や論理に縛られない「身体そのものの存在」やその「異質性」、さらにその身体を通じて見える「現実の多様性」を描くことが特徴です。養老氏は、澁澤氏の文学が日本の「オブジェとしての肉体」という思想を反映しており、その文学史において重要な位置を占めると予測しています。

●一方、尾高惇忠翁と渋沢栄一翁の孫である尾高鮮之助さんは、実際にインドに行って、約2,000枚の写真を残されました。鮮之助さんの研究と撮影活動は、インドや東南アジアの豊かな文化と精神を記録し、後世に伝えるものでした。

●さらに、渋沢栄一翁の孫である尾高豊作さんが立ち上げた出版社「刀江書院(とうこうしょいん)」も、アジールの概念と深く関わっているように感じます。「刀江書院」の名前の明確な理由を示す文献はないのですが、埼玉県の妻沼町に「刀水橋(とうすいばし)」があり、「刀水橋」の名前の由来について、『妻沼町誌』には、「橋の名は、その昔新田義貞が鎌倉を攻略、凱旋の際にこの利根川で刀を洗ったという伝説にちなんで『刀水橋』と命名したという。(中略)刀水とは利根川の別名である。藤田来湖の述懐詩のなかに刀水の字が見られるが、これは利根川のことである(P626)」とあります。かつて「刀水」とは、利根川だったことから、「刀江書院」の由来も利根川につながるのではないかと思います。また、尾高豊作氏の父、尾高次郎さんの雅号は「刀江」です。

●「アジール」とは、「そこに入った者が保護され、どのような権力も侵すことができない神聖な空間」を指します。宗教的聖地(神社、寺院、教会、墓所など)や、自然の地形(山、川、中洲、岬、坂など)、市、庭、宿など、多くの場所がアジールとして機能します。(※詳細はこちらをご覧ください。)

●渋沢栄一翁をはじめ、渋沢一族の人たちは、“アジールの人”であり、意識の奥底や身体の深層でアジールを求め続けているのだと感じます。現在もインドやインドネシアには、神々との交流、霊的な場所への祈り、土着文化とのつながり、自由な精神や多様性といったアジールの特性が色濃く残っており、これらの特性は渋沢翁の精神的な遺産として今も生き続けていると考えられます。

※「渋沢栄一翁と利根川文化圏」についてはこちらもご覧ください。

◆エローラ石窟寺院群(インド)

(5~10世紀)

「エローラ石窟寺院群(せっくつじいんぐん)」は、インドの西部・マハーラーシュトラ州のアウランガーバードから30Km離れたエローラ村の玄武石の崖に、2km以上に渡って石窟寺院があります。34の石窟があるこの遺跡は、5〜10世紀まで途切れることがなく、彫刻や寺院などが掘られていきました。

東に掘られているものほど古く、西に行くほど新しい。東のものはほとんど仏教石窟で、中央付近のものはヒンドゥー教、西の方のものはジャイナ教の石窟寺院となっています。年代も、仏教の石窟がもっとも古く、次にヒンドゥー教、ジャイナ教の順で新しくなっていきます。

時代ごとに仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教、それぞれの聖域となり、これらは古代インドの「寛容」の精神を示す遺跡でもあります。

→尾高鮮之助さんの調査撮影記録(インド・マハーラーシュトラ・アウランガーバード)

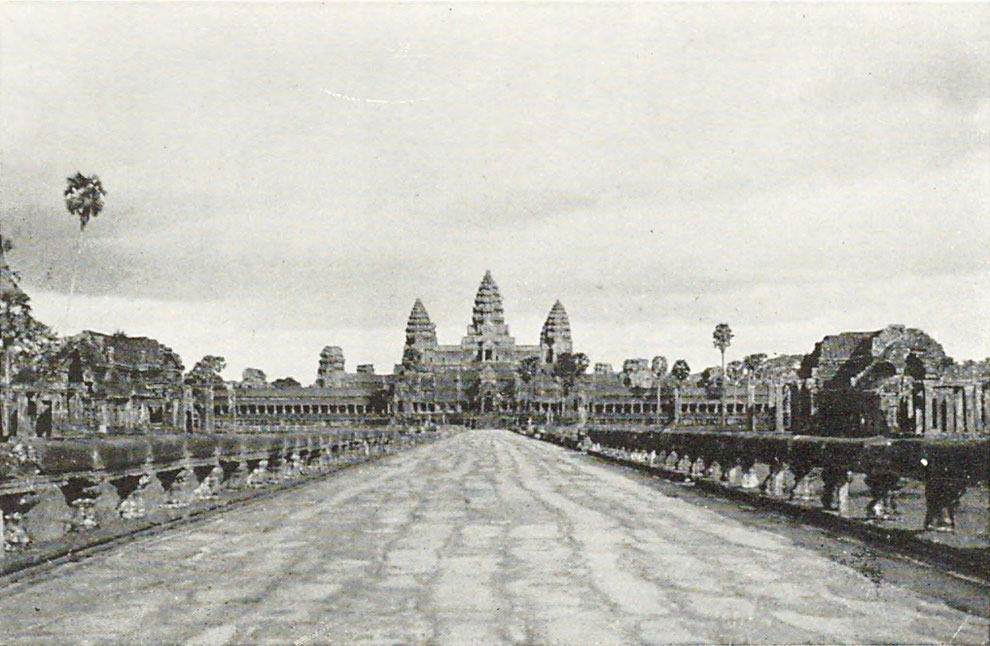

◆アンコール遺跡群(カンボジア・アンコール)

(9~15世紀)

「アンコール遺跡」は、約400平方キロという広大な面積で、大小600の遺跡群が残されています。

9~15世紀、当時のカンボジアは、インドと中国の貿易中継地として栄え始め、次第に東南アジア、東アジアまで勢力を広げた一大王国「クメール王朝」として繁栄しました。

アンコール遺跡群にはヒンドゥー教の天地創造神話「乳海攪拌(にゅうかいかくはん)」を模した浮彫や彫像が多く見られます。特に有名なのは、アンコールワットの長さが47mもあるレリーフ(第一回廊・東面南側の壁)です。

(※「乳海攪拌(にゅうかいかくはん)」について

「乳海攪拌」は、ヒンドゥー教の天地創造の神話です。この神話では、神々(デーヴァ)と悪魔(アスラ)が協力して、不死の霊薬「アムリタ」を得るために乳海を攪拌します。「曼荼羅山」に「蛇神(ナーガ)」を巻き付け、神々と悪魔がそれぞれ蛇の両端を引っ張って海を攪拌します。激しい動きで山が溶けそうになると、「ヴィシュヌ神」は「亀(クールマ)」の化身となって、甲羅で曼荼羅山を支えました。

神々(デーヴァ)が蛇のしっぽ側を、悪魔(アスラ)が頭側を持ち、攪拌を進めると、生き物の残骸や灰が混ざり合って海は乳色に変わりました。攪拌によって様々な神聖な存在や宝物(天女アプサラス、太陽、月、ヴィシュヌ神の妻となるラクシュミー女神、牝牛、白馬、象王、宝石、酒の女神など)が出現しました。不死の霊薬「アムリタ」が得られると、神々とアスラの間で争奪戦が始まります。アスラが先に手に入れますが、「ヴィシュヌ神」が美女に変身して「アムリタ」を取り戻し、神々に霊薬を与えました。結果として神々は不死を得て、アスラは敗北しました。

(「蛇神(ナーガ)」は、曼荼羅山を回転させる綱の役割を果たしました。しかし、あまりの苦しさに猛毒を吐き出してしまい、危うく世界を滅ぼしかけました。「シヴァ神」はその毒を飲み込んで世界を救いましたが、猛毒がシヴァ神の喉を焼いたため、首から上が青黒くなりました。※日本においては、蛇神(ナーガ)の伝承が「九頭龍大神」として伝えられ、その姿が日本の文化や神話に影響を与えました。)

◆「アンコールワット」 (12世紀前半)

王が代わる毎に、新たな都と王宮が建設され、その中でも最大規模を誇るのが「アンコールワット」です。

アンコールワットは、12 世紀前半にスーリヤバルマン2世によりヒンドゥー教のヴィシュヌ神を祀る寺院として、王の墳墓として建立され、クメール建築の最高傑作と言われており、カンボジアの象徴として国旗にも描かれています。

神の宮殿は岩やレンガを用いて造り、 人間である王の宮殿は木で造るなど、建材を使い分けているのが大きな特徴です。また、いたる所に刻まれた美しいレリーフも、この遺跡の象徴です。

スーリヤバルマン2世の死後、隣国タイの勢力が増すとともに仏教が入り込んできます。国全体で信仰する宗教が代わっていったのです。その結果、アンコールワットもヒンドゥー教寺院から仏教寺院へと改修されました。

9世紀から約500年間続いたアンコール王朝は、隣国のシャム(タイ)のアユタヤ王朝の軍の激しい攻撃に遭い、1431年頃にアンコール城が陥落し、滅亡しました。

◆「アンコールトム」 (12世紀後半)

アンコール・トムは12世紀後半にジャヤーヴァルマン7世により建築された城砦都市です。アンコールワットの北に位置し、3キロメートル平米の面積があるアンコールトムには、約80の王宮や寺院の遺跡があります。中心にある「バイヨン寺院」は、最初は大乗仏教の寺院でしたが、後にヒンドゥー教に改められたため、混合寺院の様相を呈しています。バイヨン寺院の49基仏塔の四面に彫られた微笑む観世音菩薩の尊顔は、「クメールの微笑み」と呼ばれます。

(アンコールトムの四面に彫られた石仏の顔について、尾高鮮之助さんは『印度日記: 仏教美術の源流を訪ねて』の中で、次のように述べています。

「バョン(※バイヨン寺院)は全くすばらしい。建築として見ても実に雄大であつて、しかも優雅なよいものだが、又細部の彫刻、図案等立派なものだ。浮彫の彫刻は活躍して居る。しっかりしたものだ。中に入って、上にのぼると、四面塔がいたる所にそびえて居て、応接にいとまがない。 その四面塔は、写真等を見て想像して居た範開では随分グロテスクないやなものの様に思って居たが、どうして立派なものである。いい顔をして居る。そしてその全体が、強い深い感銘を与えずには置かない。反発される様な感じでなく、引きこまれる様な印象である。」)

アンコール・トムは周囲が城壁に囲まれており、5つの門の中で最も美しいと評価されているのが「南大門」です。

◆尾高鮮之助さんが残した「写真」に宿る美しさについて

尾高鮮之助さんは、自然と真実について、以下の言葉を残されています。(※鮮之助さん22歳の時の言葉)

「自然の中には永劫にわたつて動いて行く真実そのものを見る様な気がします。そこには真実のみがよこたはつて居る。真実は真実を生み、かくてそこに永劫にわたる運命の流れが、力強く動いて行く。それは、『人情の世界』を絶した境地です。(中略)真実はいかにおごそかでも、あくまでも真実そのものの姿をもつて終始して居ました。真実そのものを期待する自分の心は、自然の中のいたる所によこたはるその真実の姿を感じる事が出来ました。セザンヌの絵がわかる様な気がして参ります。芸術がなつかしくなりました。劉生の絵の中に感じて居た、引きつめた様な真実さは、今本当にわかつて来た様な気がしました。自分の一生、美の世界に普遍の境をたづねたいと思ひます。」(『亡き尾高鮮之助を偲ぶ』(編者:尾高邦雄 昭和10年3月遺稿集』、P131)

「私の自然に対する愛は、やがて芸術に対する愛著となつて現はれて来た。私は殊に絵画に対して非常に心がひかれるのを感じた。自然を愛し、自然を眺め、そこに自分の心の、唯一の友として、『真実』を求めて居た私は、今や芸術の広大なる分野の中から、特に絵画ー(視覚による芸術)の更に懐かしい、心の友である事を感じる様に成つた。それは即ち、画面にこもる美である。それを私は美とも、亦真実とも呼んだ。『芸術と、そして自然の中に見出される美、もしくは真実の。』この句をよく繰り返へした。」(同、P159)

※参照

田中淳氏「研究ノート 尾高鮮之助と岸田劉生」(東京文化財研究所刊行物リポジトリ、2008年)

また、『印度日記 : 仏教美術の源流を訪ねて』の中で、夜のアンコールワットに行った尾高鮮之助さんは、次のように述べています。

「その中に一人安南かおそらくカンボヂアンと思ふが十五六の少年が、口に竹でつくった樂器をあてて、哀しみに満ちたメロディーを奏して居た。全く哀調そのものである。ワットの中で、月光を浴びながらカンボデアンの少年の音楽を聞いたこの経験は、一生二度と得られないであらう。さうして一生決して忘れる事は出来ないであらう。(中略)しのびやかな、哀れな調べである。若い少年の音楽とは到底想像出来ない。滅び行く民族の姿が想像される。過去に偉大な王權と芸術とを持つたカンボデアも、かうしてこの廃址と同様に滅びて行くのだ。」

尾高鮮之助さんの言葉には、自然の中に真実そのものを見出し、それが永遠にわたって力強く動いていく様子が描かれています。

鮮之助さんが残した写真からも、この真実の美しさを感じることができます。彼が撮影した文化財や遺跡は、単なる建物や物質ではなく、その地域の歴史や精神を象徴するものであり、そこには時間とともに変化し続ける真実が存在しています。鮮之助さんの作品は、単なる記録以上のものであり、変化し続ける世界の中で、真実とは何かを見つめる問いかけにもなっているように感じます。

◆上智大学のアンコールワット西参道における活動

~カンボジアの顔であり、人の往来が最も多いとされるアンコール・ワット西参道の修復工事~

アンコールワットの「西参道」は、約900年前に建設された寺院の本殿に向かうための出入り口に当たります。

長さは約200メートルで、寺院の正面入口として機能しています。「西参道」は、クメール国王であったスーリヤヴァルマン2世が宗教行事などを執り行うために通っていたと信じられています。

長年にわたって、参道はひどく傷んだり、部分部分に修復されてきました。1960年代には「フランス極東学院」が西参道の南半分を修復しました。その後、1970年からカンボジアが内戦に入り、修復工事が中断となりました。内戦の期間中、ポルポト派によって多くの研究者が虐殺され、特に知識人とみなされた者が犠牲になりました。

崩壊が進んでおり、1996年になって、上智大学は、アンコール地域遺跡保護管理(アプサラ機構)と共同でアンコールワット西参道の修復工事に取り組んでおり、12年の歳月をかけて、2007年に第一期工事(西参道・北側部分・約100メートル)が終了しました。2016年からの第2期工事では、日本の政府開発援助(ODA)を受けて残りの約100メートル(西参道・南側部分)を整備し、2023年11月に完了しました。

2001年11月20日に、NHK が『プロジェクト X~アンコールワットに誓う師弟の絆(きずな)~』という番組で取り上げ、日本人がアンコール・ワットに強い関心を寄せるきっかけとなりました。

石澤良昭さんは、上智大学の学長などを歴任し、2017年には「アジアのノーベル賞」といわれる「マグサイサイ賞」を受賞されています。

◆第13代上智大学学長 石澤良昭(いしざわ よしあき)氏

「人類の宝を未来につなぐ~日本の文化遺産国際協力~」より

●1959年、上智大学フランス語学科3年生だった石澤良昭さんは、フランス語研修のためにカンボジアを訪れました。アンコールワットの魅力に引かれ、フランス語での研究を進める中でカンボジアの歴史と文化に深い興味を持ちました。

●1970年からカンボジアでは内戦が始まりました。内戦後、1980年に石澤さんが訪れた際、1975年からのポルポト政権下では知識人が虐殺され、多くの難民がタイ国境に逃れていました。60年代に46名いた遺跡の保存官は、1980年には3名しか生きていませんでした。知識人と見なされた保存官たちは虐殺や死に追いやられました。

「亡くなった友のために、そして民族の誇りを取り戻すために、アンコールワットを修復したい。」生き残った保存官の一人、ピッ・ケオさんは、日本の友、石澤良昭さんに助けを求めました。

●石澤さんは、「金だけの支援はしない。一から修復技術者を育て、彼らの手でアンコールワットを蘇らせる。」という思いのもとアンコール遺跡国際調査団を組織し、アンコールワットを蘇らせるために団長として尽力されました。

「保存修復の専門的な作業とは別に、遺跡の応急処置に大事なことが三つある」と、石澤氏は述べます。「一つ目は遺跡から雨水を抜くこと。二つ目は、樹木の芽を摘むこと。三つ目は黒カビを除去することです。」

●1996年上智大学は、現地に「保存官研修施設」を建設し、カンボジア人が自らの手で遺跡を修復・保存するための研修プログラムを開始しました。(上智大学はカンボジアの大学生を日本に招き、保存官としての修士、博士の学位を取得させました。彼らはカンボジアへ戻り、現在、母校の学生研修指導や市民への普及教育活動を担当するという循環が生まれています。)

石澤良昭さんの活動は、単なる遺跡の保存にとどまらず、カンボジア人の誇りと自信を取り戻すためのものでした。カンボジア人保存官が自前で修復・研究を続け、カンボジアの文化遺産を守り続けることが石澤さんの願いです。

文化財や遺産は、人々にとって単なる物質以上の特別な存在です。

それは、地域の神話や伝説、伝統、歴史、文化が息づく場所であり、人々の精神の根っこに深く結びついています。

たとえば、エアーズロック(オーストラリア)は、アボリジニーの人々にとって深遠な精神的な意味を持つ聖地です。ドリームタイムと呼ばれる、アボリジニーの人たちの神話と宇宙観に深く結びついており、エアーズロックの岩面に刻まれた彫刻や絵画は、物質的な遺産以上の価値を持っています。これらの物語や場所は、彼らの生活において不可欠な存在であり、その喪失は彼らにとって大きな心の痛みを与えます。

鮮之助さんが撮影した遺跡や文化財の多くの写真は、その地域の歴史や誇り、生きる力を象徴しています。

彼の写真は、その背後にある文化の豊かさと重要性を私たちに教えてくれます。

私たちは尾高鮮之助さんの残した貴重な記録を大切にし、彼の足跡を辿ることによって、文化財や遺跡の保護を次世代に伝えていかなければならないと強く思いました。

※東京文化財研究所HPで公開されている尾高鮮之助さんの約2,000枚の写真は以下をご覧ください。

https://www.tobunken.go.jp/materials/odaka

◆尾高鮮之助さんが勤めた美術研究所の後身「東京文化財研究所」の動画紹介

【市貝の箕(いちかいのみ)】

※尾高鮮之助さんが勤務していた「美術研究所」は、現在の「東京文化財研究所」の前身です。

(東京文化財研究所のシンボルマークは、東京藝術大学の蓮見智幸先生がデザインされました。このマークは、「文化財研究の中心地としての東京文化財研究所」を表していて、一本の線を「人」という文字と「東京の頭文字のT」と重ね合わせ、未来の人々に文化財を伝える様子を立体的に表現しているとのことです。)

東京文化財研究所様のYouTubeチャンネルには素晴らしい動画がたくさんありましたので、ご紹介させていただきます。

東京文化財研究所様のYouTubeチャンネルには、日本で受け継がれてきた伝統と文化に関する素晴らしい動画が多数掲載されています。例えば、地域ごとの箕づくり、阿波番茶、琵琶の作り方、太鼓の革製作、三味線の皮張りなど、今では希少な技術も紹介されています。匠の手によって生み出される美しい製品や、その製作過程の繊細さに驚きました。

これらの動画は、単に技術を記録するだけでなく、その背後にある職人の方たちの情熱や、長い歴史を持つ伝統の重みを伝えてくれているように感じました。動画を通して、日本文化の奥深さと豊かさ、尊さを改めて感じることができました。

今回の蔵でのお手伝いを通して、尾高惇忠翁や渋沢栄一翁が深谷の地で息づいていた頃を、時代を超えて伝えてくれる蔵に対して深い感動を覚えました。この貴重な文化遺産を築き上げた歴史の重みに深く触れ、その経験を通じて、感謝の気持ちを強く抱いています。

尾高浩羽先生の水墨画の作品は、伝統的な技法を継承しながらも、墨の自然な現象を生かし、抽象やコラージュを取り入れた独自のスタイルで、私たちに深い感銘を与えています。先生の作品からは、尾高惇忠翁と渋沢栄一翁の伝統と革新の精神が時を超えて息づいていることを感じ取ることができます。尾高浩羽先生の水墨画が、さらに多くの方に知られることを願っています。このたびは、貴重な機会を本当にありがとうございました。

※フランスのアート誌へ掲載された尾高浩羽先生の作品についてはこちらの記事をご覧ください。

※尾高浩羽先生のコラムなどについては、こちらの記事をご覧ください。